La voie de passage du gauchisme au néo conservatisme

Dans les années soixante-dix apparut une série d’intellectuels qui avaient comme caractéristique commune au départ d’être classés à gauche voire à l’extrême gauche et qui se sont mués très rapidement en intellectuels de droite. Ils sont passés du gauchisme au néo conservatisme. Cette trajectoire, ce cheminement, ne s’explique ni par l’opportunisme ni par leur personnalité. Pour le comprendre il faut le replacer dans un contexte de classe.

Dans les années soixante-dix apparut une série d’intellectuels qui avaient comme caractéristique commune au départ d’être classés à gauche voire à l’extrême gauche et qui se sont mués très rapidement en intellectuels de droite. Ils sont passés du gauchisme au néo conservatisme. Cette trajectoire, ce cheminement, ne s’explique ni par l’opportunisme ni par leur personnalité. Pour le comprendre il faut le replacer dans un contexte de classe.

Effectivement, toute production intellectuelle ne peut être comprise qu’en la replaçant dans le contexte socio-économique, politique et culturel de son époque. Or, ces intellectuels étaient les représentants les plus en vue d’une classe, la petite bourgeoisie intellectuelle, qui s’est trouvée dans une situation bloquée dans l’Europe du sud (c’est-à-dire en France, Espagne, Portugal et Grèce). Elle n’a pas pu, comme ses homologues de l’Europe du nord trouver sa place tout naturellement dans les appareils d’État, qu’il s’agisse de l’université, la recherche ou même dans la classe dirigeante par le biais des partis sociaux-démocrates et des syndicats.

Pourtant cette classe n’avait jamais été aussi numériquement importante aussi bien en pourcentage de la population que qualitativement. Cette classe donnait le « la » en matière d’innovations culturelles mais elle était sur le plan politique réduite à l’impuissance. Cela explique sa radicalisation. Seul un changement radical pouvait lui offrir des perspectives.

En France il y avait la Vème République, un régime centralisé, autoritaire, technocratique, sous la direction d’un dirigeant plébiscité bien qu’issu d’un coup d’État. Ce dirigeant très « vieille France », le général de Gaulle, régnait sur une assemblée largement monocolore qui ne laissait aucun espace politique à cette nouvelle classe montante. Une constitution taillée sur mesure assurait la pérennité de son pouvoir et réduisait à l’impuissance toute opposition.

Du côté de la classe ouvrière, la porte était également fermée dans la mesure où un fort parti communiste et des syndicats puissants occupaient le terrain et n’avaient nul besoin des services d’une intelligentsia qu’elle produisait déjà en son sein. Ainsi, la classe intellectuelle était-elle sans contact aucun avec les classes populaires et était tenue à l’écart par la bourgeoisie capitaliste. Ses représentants les plus éminents n’étaient, selon l’expression d’un des leurs (Jacques Julliard) que « les intellectuels organiques de leur propre classe ».

Enfermée dans le ghetto de l’université, bloquée par le mandarinat, cette classe intellectuelle s’est radicalisée. Cette radicalisation a conduit à mai 68 (au mai 68 étudiant à distinguer du mai 68 ouvrier). Tout en utilisant la peur créée par un déchainement « révolutionnaire » qu’elle savait mettre en scène, la classe dirigeante capitaliste a bien compris ce qu’était l’enjeu des événements. Selon le témoignage du sociologue Jean-Pierre Garnier, le premier ministre du Général de Gaulle, Georges Pompidou, a bien vu que mai 68 était la révolution d’une jeunesse aisée, cultivée, qui aspirait au pouvoir mais qui ne pouvait pas réaliser ses aspirations. Il a vu que la solution n’était pas la répression contrairement à ce que croyait le Général de Gaulle (lequel était prêt à faire appel à l’armée et au général Massu) mais qu’elle exigeait un jeu politique subtil. Soutenu par le ministre de l’éducation et par le ministre de l’intérieur, il a fait comprendre à de Gaulle que les gens qui étaient en train de brandir des portraits de Che Guevara, de Lénine ou de Mao, réclamaient « du pouvoir » mais pas « le pouvoir » et qu’il fallait répondre à leur demande pourvu qu’ils veuillent bien infléchir suffisamment leur discours.

La voie leur a été ainsi ouverte pour la conquête des appareils culturels sous le sceau de la « nouvelle société » ou du « libéralisme avancé ». Ils ont su comprendre cela et donner des gages sur lesquels je reviendrai. Un des effets les plus immédiats de la nouvelle politique du pouvoir a été la création de l’Université de Vincennes, qui tout à la fois permettait de créer des postes et de laisser libre cours à l’expérimentation tout en cantonnant les plus déterminés dans une espèce de champ clos. Grâce à des prêts bancaires largement ouverts, d’autres ont pu se lancer dans la presse (création du journal Libération), dans la librairie (la FNAC) et plus généralement dans toutes les industries culturelles.

La voie leur a été ainsi ouverte pour la conquête des appareils culturels sous le sceau de la « nouvelle société » ou du « libéralisme avancé ». Ils ont su comprendre cela et donner des gages sur lesquels je reviendrai. Un des effets les plus immédiats de la nouvelle politique du pouvoir a été la création de l’Université de Vincennes, qui tout à la fois permettait de créer des postes et de laisser libre cours à l’expérimentation tout en cantonnant les plus déterminés dans une espèce de champ clos. Grâce à des prêts bancaires largement ouverts, d’autres ont pu se lancer dans la presse (création du journal Libération), dans la librairie (la FNAC) et plus généralement dans toutes les industries culturelles.

La voie du pouvoir s’est encore ouverte plus largement après mai 81 sous la houlette de Jack Lang. Les révolutionnaires d’hier sont alors devenus les intellectuels dominants. Ils ont acquis une place prépondérante dans les médias à tel point qu’on pourrait parler, en paraphrasant Eisenhower, de complexe médiatico-intellectuel. Ils se sont ainsi trouvés mués en porte-paroles de la classe dominante et ont dû adapter leurs discours à cette nouvelle situation.

Il leur a fallu, dans cette situation inédite, devenir les producteurs d’une idéologie justifiant l’ordre établi. Cela a donné lieu à des « retournements de veste » acrobatiques dont le plus spectaculaire a été l’avènement de « la nouvelle philosophie » : une philosophie plus que médiocre mais fondée sur le support de la presse dite de gauche (Libération – Le Nouvel Observateur) et sur la télévision. Cela a fait des gens qui ont réussi cette métamorphose des gens extrêmement influents qui ont réussi à formater l’opinion publique tout en agissant sur les dirigeants capitalistes avec le « new management ».

Relayé très largement par les médias qu’ils contrôlaient, leur discours anti-marxiste (dit anti-totalitaire) est parvenu à rendre obsolètes les concepts marxistes qui permettaient aux classes populaires d’exprimer leurs souffrances, leurs revendications et de se mobiliser. Le rôle des nouveaux intellectuels est ainsi devenu fondamental dans la mobilisation de la classe dirigeante pour défendre ses intérêts. A tel point qu’on a pu voir un ancien dirigeant maoïste devenir conseiller du MEDEF !

Les tenants de ce qu’on appelle aujourd’hui « la pensée 68 » n’ont pas peu contribué à l’affaiblissement des organisations ouvrières. On peut même dire qu’ils ont très activement occupé le flanc gauche d’une offensive concertée. Leur activisme forcené, mais sans base sociale réelle, complaisamment relayé par les médias, leur a permis d’acquérir un poids intellectuel et culturel considérable. On se souvient par exemple comment les gesticulations de la Gauche Prolétarienne, comme l’attaque des magasins Fauchon, étaient illustrées au journal télévisé comme une épopée révolutionnaire. Leur dénonciation tonitruante des directions syndicales en faisait les ténors dans le concert d’imprécations contre le nouvel épouvantail agité sous le nom de « totalitarisme ». Elle s’est soldée par un rapprochement avec la CFDT au moment où celle-ci opérait son recentrage. De là sont sorties des trajectoires divergentes et erratiques dont la seule constante était une dénonciation virulente du Parti Communiste inspirée tout à la fois par des thèmes libertaires et par leur antithèse absolue sous la forme de la révolution culturelle chinoise.

Pour ne retenir que les plus sérieux, des nouveaux philosophes à Lyotard le retournement a été complet : ce dernier par exemple, après avoir joué le rôle de l’aiguillon de gauche du socialisme, est allé jusqu’à annoncer qu’il voterait pour Giscard d’Estaing contre Mitterrand. Plus subtilement, Foucault se sert des thèses néolibérales et s’appuie sur elles pour promouvoir les luttes secondaires contre les luttes de masse. Il fait de l’esprit de parti une menace contre la démocratie et accompagne la dépolitisation en cours en valorisant les questions sociétales.

Deleuze fait de la critique de l’idée de totalisation une arme contre le marxisme. Il rejoint Foucault dans la critique de l’engagement. Critique de la totalisation, critique de l’organisation et critique de la représentation, convergent pour définir un nouvel espace politique : celui de la micro politique. La classe ouvrière est désormais présentée comme apathique, réactionnaire, toujours prête à céder au fascisme. A l’intellectuel, allié des exploités, se substitue le penseur qui ne parle que pour lui-même et procède à une critique généralisée de la « représentation ». Deleuze peut ainsi dénoncer les « instances dites représentatives à la PC ou à la CGT ». Il théorise avec Guattari le refus des organisations partisanes et syndicales classiques et se fait le promoteur d’un militantisme décalé et l’apologiste utopiste des « subversions douces » : «A travers un décentrement systématique du désir social, des subversions douces, d’imperceptibles révolutions [… ] finiront par changer la face du monde, par le rendre plus souriant ce qui, avouez-le, ne serait pas un luxe ». Tous deux se font les chantres du « devenir minoritaire » c’est-à-dire de l’action groupusculaire et locale qui devrait toujours être préférée à l’action de masse. Ils objectent emphatiquement aux politiques majoritaires, quelles qu’elles soient : les minorités révolutionnaires « parce qu’elles portent un mouvement plus profond qui remet en question l’axiomatique mondiale ». Et pour couronner cette invitation à se saborder adressée aux organisations ouvrières, ils défendent le libéralisme comme voie pour accélérer la fin du capitalisme. Il faut, selon eux : « Non pas se retirer du procès, mais aller plus loin, ‘accélérer le procès’ », ce qui consiste à toujours plus déréguler les flux financiers et marchands.

Mais ces subversions, ces dérégulations, c’est le libéralisme qui a menées et nous savons où elles ont abouti. Les organisations ouvrières ont été effectivement ramenées au niveau de l’action groupusculaire. Chacun a joué sa partition pour atteindre ce but, mais qui peut s’en féliciter ?

*

Trois événements internationaux ont facilité ce virage général à droite : la parution de l’archipel du Goulag de Soljenitsyne en 1974, la crise des SS 20 entre les États-Unis et l’URSS, la crise des Boat peoples consécutive à la fin de la guerre du Vietnam.

A vrai dire, le livre de Soljenitsyne, traduit en 1974, n’a pas eu d’effets dans l’immédiat. Son auteur paraissait trop clairement être un réactionnaire qui militait pour la réhabilitation du général Vlassov qui avait trahi son pays en s’alliant à Hitler. Le même Soljenitsyne soutenait le général Pinochet bourreau du Chili. Ce n’est que vers 1977 que son livre a pu être utilisé comme un thème majeur de la lutte contre le nouveau danger : le totalitarisme.

La crise des SS 20 déployés en Europe de l’Est en réplique aux menaces de l’OTAN a été le second alibi du retournement d’une classe intellectuelle qui savait ne pouvoir prospérer qu’en rompant avec toute forme de marxisme. Elle a permis le passage de la critique de l’impérialisme américain à celle de l’URSS.

Enfin, le troisième prétexte à la volteface a été l’affaire des boat peoples. A la fin des années soixante-dix quelques centaines de milliers de personnes ont fui le Vietnam communiste dans des conditions dramatiques. Cela a donné lieu à une mobilisation sans précédent des intellectuels en France et dans d’autres pays d’Europe. La situation étant attribuée à la répression communiste et non à la misère d’un pays sous embargo menacé par son puissant voisin.

*

J’ai repris l’idée de Jean-Pierre Garnier que la clairvoyance de Georges Pompidou avait facilité le passage des intellectuels gauchistes à la droite. Il me faut maintenant revenir sur ce point pour faire valoir certains aspects du gauchisme aujourd’hui complétement occultés au profit d’une imagerie complaisamment répandue – aspects qui permettent de comprendre que le gauchisme n’a pas été manipulé mais s’est prêté avec zèle au marché qui lui était proposé.

J’ai repris l’idée de Jean-Pierre Garnier que la clairvoyance de Georges Pompidou avait facilité le passage des intellectuels gauchistes à la droite. Il me faut maintenant revenir sur ce point pour faire valoir certains aspects du gauchisme aujourd’hui complétement occultés au profit d’une imagerie complaisamment répandue – aspects qui permettent de comprendre que le gauchisme n’a pas été manipulé mais s’est prêté avec zèle au marché qui lui était proposé.

La politique initiée par Georges Pompidou a eu d’autant plus de succès que le gauchisme le plus extrême s’y est prêté. Ses dirigeants ont bien compris le marché qui leur était proposé et ont clairement fait la preuve qu’ils étaient prêts à donner des gages. Cela s’est joué autour de la liquidation du mouvement étudiant et en particulier du syndicat étudiant l’UNEF. Les deux acteurs de cette affaire ont été, d’une part, la Gauche Prolétarienne maoïste dont les dirigeants ou les sympathisants occupent les premières place aujourd’hui dans les médias et, d’autre part, les trotskystes de la IVème internationale Lambertiste dont les militants sont aujourd’hui très bien placés dans le PS (voir Jospin et Cambadélis).

Je peux d’autant mieux parler de ces deux moments du passage du gauchisme au service du pouvoir que j’en ai été le témoin direct. Ce que j’ai a raconter à ce sujet est suffisamment éclairant pour devoir être dit en détail.

Le premier moment de la liquidation du mouvement étudiant est le fait des maoïstes. Il se situe en 1970 à l’université de Nanterre. On y voit l’organisation maoïste la Gauche Prolétarienne faire ce que n’auraient pas pu réussir les groupes d’extrême droite.

Voici les faits : nous sommes en 1970 à la fac de Nanterre. A la rentrée de septembre, l’université était sous tension. Les halls étaient occupés par des tables tenues par une multitude d’organisations allant de l’extrême droite à la gauche la plus écervelée. De violentes bagarres éclataient régulièrement, des « tribunaux populaires » siégeaient, les cours étaient régulièrement interrompus par des « prises de parole » dictées par l’urgence d’une révolution imminente. Des cars de CRS, toujours plus nombreux, stationnaient aux entrées ; leurs occupants n’avaient pas le droit d’en descendre. Ils enrageaient la journée entière sous les quolibets des étudiants qui passaient. L’atmosphère était explosive.

Au début décembre le groupe maoïste, la Gauche Prolétarienne, est arrivé avec toutes ses troupes pour organiser un meeting. Les leaders, entourés de leurs gardes, sont arrivés vers 14 heures. Sur la pelouse quatre individus masqués avaient posé une nappe et préparaient des cocktails Molotov en faisant semblant de ne pas voir une équipe de télévision qui les filmait, cachée sur les toits. Il était clair que quelque chose de grave se préparait. J’étais alors membre du Conseil d’Administration de l’UNEF mais non connu comme tel. Je suis donc parti aux nouvelles. Dans l’amphi qu’ils avaient investi les leaders gauchistes étaient à la tribune. Geismar tenait un discours véhément et excitait ses troupes au combat. Il y avait un nombre invraisemblable de flics ; il était impossible que les organisateurs ne le sachent pas. J’ai rapidement rendu compte de ce que j’avais vu ; après une courte discussion nous avons décidé d’évacuer le campus de crainte que certains ne profitent de la confusion pour nous faire un sort. Pendant que les autres partaient je suis allé à la fac de lettre où se trouvaient encore certains de nos militants. Je devais les avertir et leur demander de quitter le campus au plus vite. Je venais juste de les retrouver quand les premiers heurts ont éclatés. On entendait les clameurs et les explosions, de la fumée montait. Nous avons quitté précipitamment le campus en allant à l’opposé, vers la bibliothèque.

Le reste, je ne l’ai pas vu, je ne l’ai appris que les jours suivants par les étudiants qui se sont trouvés pris dans l’affrontement. Les CRS ont été lâchés au moment où les participants au meeting sortaient en masse pour en découdre. L’affrontement a été bref mais extrêmement violent. En à peine un quart d’heure les CRS ont balayé tout le campus. Les gauchistes, vrais et faux, se sont réfugiés dans les bâtiments. Des centaines d’étudiants s’y sont trouvés piégés avec eux. Les CRS ont alors été regroupés au centre du campus et formaient un carré. Il s’abattait sur eux une pluie de projectiles. Toutes les chaises, toutes les tables ont été cassées et leur étaient lancées des fenêtres. Cela a duré jusqu’au soir (très précisément jusqu’à l’heure du journal télévisé). A ce moment ils ont reçus l’ordre de charger. Les portes ont volées en éclat et ça a été la curée. Les choses ont si mal tourné que les gardes mobiles ont été appelés pour s’interposer et calmer la fureur meurtrière des CRS.

On m’a raconté que la résidence universitaire a été investie. Un jeune qui avait été au lycée avec moi et qui n’était pour rien dans cette affaire a vu la porte de sa chambre défoncée. Il a été roué de coups et s’est retrouvé avec le foie éclaté. Ses études se sont arrêtées là.

Le lendemain, la fac était déserte. Il ne restait pas une chaise, pas une table pas un pupitre. Les portes et les fenêtres étaient brisées. La fac était déserte, dévastée. On m’a dit que quelqu’un avait ouvert des vannes dans les sous-sols et qu’un transformateur avait été inondé. Cela aurait pu provoquer un incendie. La présidence a annoncé que tous les cours étaient suspendus jusqu’aux vacances de Noël et que le rentrée de janvier était retardée jusqu’à une date indéterminée.

Notre réunion a été courte : s’en était fini des franchises universitaires, il était inutile de tenter de s’en réclamer. Depuis le moyen-âge l’université était lieu d’asile, la police ne devait pas y pénétrer. Mais comment défendre cela quand elle était le lieu d’une bataille rangée. Les cours ont repris à la mi-janvier dans une atmosphère morne : plus de propagande, plus de tracs, plus d’interventions. Les étudiants ne voulaient plus rien en entendre.

Il est clair que la malfaisance gauchiste ne s’arrêtait pas au domaine des idées. Ils ont contribué très fortement à l’affaiblissement des organisations étudiantes et rendu ainsi un service remarqué au pouvoir. Après le saccage de la fac, les étudiants ne voulaient plus rien entendre. Ils avaient une aversion totale pour tout ce qui ressemblait à une organisation politique ou syndicale. Ils voulaient de l’ordre, des vigiles, des contrôles. Chaque organisation était victime de cela à proportion de son audience. La plus affaiblie était l’UNEF même si elle ne cessait de répéter qu’elle condamnait les violences et n’y avait absolument pas participé.

Ainsi affaiblie, coupée de la masse des étudiants, l’Unef était prête pour la deuxième étape de sa liquidation : la scission organisée par les Trotskystes.

Cela s’est passé en 1971. Pour le raconter je dois d’abord camper le décor : les différents groupuscules gauchistes et anarchistes qui s’étaient disputé le contrôle de l’UNEF perdaient toute influence. Les étudiants les supportaient de moins en moins. En janvier, les rocardiens sont mis en minorité et quittent le syndicat (en laissant un énorme trou financier). Un congrès doit être organisé pour élire un nouveau bureau. Deux listes sont en compétition : la tendance « renouveau » animée par l’UEC et la tendance « unité syndicale » d’obédience trotskiste. Le rapport est d’environ 5 à 1 c’est-à-dire que la tendance « renouveau » est cinq fois plus nombreuse que la tendance trotskiste. Elle devait donc l’emporter et la question est celle de la place de la minorité.

Une réunion est organisée dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Je revois la scène : je suis dans la salle. Un type avec des béquilles est assis à côté de moi. Sur la tribune il y a Guy Konopnicki pour la tendance renouveau, entouré des deux leaders trotskistes : Serac et Berg. Les deux sont très élégants, ils ont des airs de cadres supérieurs : costumes anthracites et manteaux bleus, cravates et boutons de manchette brillants. Je m’étonne qu’ils puissent être étudiants. Ils semblent plus proches de quarantaine que de leurs vingt ans.

Je ne sais rien de Sérac. Mais Charles Berg continue à faire parler de lui. Son vrai nom est Charles Stobnicer mais il se fait appeler aujourd’hui Jacques Kisner ; il est réapparu vers 1980 comme producteur de cinéma et scénariste. Vous aurez beau chercher, vous ne trouverez nulle part sa date de naissance, ni aucune biographie sérieuse le concernant. Il dirige alors l’AJS qui est la reconstitution d’une des organisations dissoutes en 68 pour sa particulière violence(le CLER). L’AJS se présente comme le mouvement de jeunesse de OCI (lequel se fait appeler aujourd’hui le POI et se prétend la véritable IVème internationale). Le dirigeant suprême est un certain Lambert (mort en 2008, de son vrai nom Pierre Boussel). Ses partisans le présentent comme un ancien compagnon de Trotski. En fait c’est un permanent de FO, qu’il a représenté à la direction de la Sécurité Sociale depuis sa création. (FO a été créée sous l’impulsion de la CIA, il faut s’en souvenir).

Berg est donc à la tribune. C’est un orateur extrêmement brillant. Il se lance dans un long discours, commence doucement, puis hausse le ton à chaque nouvelle stance pour finir sur un ton véhément, qui passe à la fureur quand il se met à hurler : « on tue, on tue ».

Konopnicki plonge aussitôt sous la table et se retrouve entre ses gardes du corps. Le type à côté de moi se met à faire tournoyer ses béquilles et frappe tous ceux qui sont à sa portée. Des coups pleuvent de partout. Nous nous réfugions dans un coin de la salle car les portes sont barrées par le service d’ordre trotskiste. Un énorme malabar bloque à lui tout seul la porte du fond. Cette situation périlleuse m’a paru durer un siècle.

Konopnicki plonge aussitôt sous la table et se retrouve entre ses gardes du corps. Le type à côté de moi se met à faire tournoyer ses béquilles et frappe tous ceux qui sont à sa portée. Des coups pleuvent de partout. Nous nous réfugions dans un coin de la salle car les portes sont barrées par le service d’ordre trotskiste. Un énorme malabar bloque à lui tout seul la porte du fond. Cette situation périlleuse m’a paru durer un siècle.

Pendant ce temps, les trotskistes investissent le siège de l’UNEF rue Soufflot. Ils font ouvrir le coffre par un serrurier (de leurs amis) et détruisent les listes d’adhérents et tous les documents qui pourraient établir qu’ils sont minoritaires, accessoirement ils s’emparent des espèces qui s’y trouvaient. Ils font paraître un communiqué dans la presse qui prétend que la direction du syndicat leur a été confiée

Pour compléter son coup de force, l’AJS a pris la contrôle de la MNEF de la même façon et avec l’aval, là aussi de la justice. L’affaire a été encore plus simple. La réunion devait se tenir dans un gymnase de Nanterre. Le service d’ordre de l’AJS nous en a interdit l’accès avec l’appui des CRS (qui veillaient à ce qu’aucune violence ne soit commise !). La suite on la connaît et l’on sait ce qu’ils ont fait de la MNEF !

La droite ne pouvait rêver plus efficaces supplétifs. Elle avait la preuve qu’elle pouvait compter sur eux pour mettre hors d’état le mouvement étudiant et accessoirement le mouvement ouvrier. Pompidou avait vu juste et sa politique pouvait être poursuivie. Elle l’a été avec les résultats que l’on sait. Consulter l’annuaire des dirigeants gauchistes des années 70, c’est consulter l’annuaire des soutiens de l’OTAN et des chantres du néo conservatisme aujourd’hui ! Le passage de ces intellectuels de l’extrême gauche au néo conservatisme n’est pas le fruit d’aberrations individuelles, c’est le fruit d’une politique.

.

Philosophie et métaphore

Le discours scientifique est le discours du vrai. Il ne souffre ni ambiguïté ni incertitude de sens. En science le mot désigne un objet précis, clairement identifié et souvent mesurable. Mais la philosophie aussi se veut discours du vrai. Elle a pour ambition d’exprimer, sous la forme de théories interprétatives, des vérités qui, à défaut d’être démontrables par l’expérience comme celles de la science, sont argumentables (1).

Le discours scientifique est le discours du vrai. Il ne souffre ni ambiguïté ni incertitude de sens. En science le mot désigne un objet précis, clairement identifié et souvent mesurable. Mais la philosophie aussi se veut discours du vrai. Elle a pour ambition d’exprimer, sous la forme de théories interprétatives, des vérités qui, à défaut d’être démontrables par l’expérience comme celles de la science, sont argumentables (1).

S’il est une philosophie qui se veut rationnelle, c’est bien celle de Descartes. Or, si nous lisons un court passage de la 6ème méditation, caractéristique du style de Descartes, nous constatons que le style n’est pas celui de la science. Nous lisons : « La nature m’enseigne aussi par ces sentiments de douleur, de faim, de soif etc., que je ne suis pas seulement logé dans mon corps ainsi qu’un pilote en son navire, mais en outre cela que je lui suis conjoint très étroitement et tellement confondu et mêlé que je compose comme un seul tout avec lui ».

Le style n’est manifestement pas celui de la science. Descartes s’efforce d’exprimer quelque chose qu’il saisit intuitivement et qu’il veut suggérer à son lecteur. Il en appelle au témoignage des sentiments et des sensations qui sont communs à tous les hommes. Or, le langage des sentiments et de la sensation est le lieu de la métaphore.

En effet, l’usage abstrait des mots est une conquête de l’esprit dont on peut suivre la lente progression avec l’apparition de la philosophie dans la Grèce antique. Le grec archaïque avait une pensée visuelle ; sa pensée était concrète. S’il méditait sur les composants ultimes du réel, c’était pour savoir s’il fallait placer au fondement l’eau, l’air ou le feu ou un mélange de ces éléments. Les notations psychologiques, même dans un chef d’œuvre comme l’Iliade, sont très frustres. Le héros grec ne pense pas aux dieux, il les voit. Ils sont plus puissants, plus violents que lui mais ils ont les mêmes appétits (2).

La philosophie s’est donc construite à partir d’un langage concret par l’effort d’en sortir. Ainsi on voit Socrate interroger Hippias sur ce qu’est le beau et se heurter à l’incapacité de son interlocuteur, pourtant spécialiste de la question, à dire le beau autrement que sous la forme de la belle chose : de la belle jeune fille au beau chaudron. Hippias dit la chose pour dire l’idée. Il ne fait pas de métaphore, il exemplifie. Il ne suggère pas, il donne à voir. Il veut prendre Socrate à témoin que le beau est là mais il se heurte à un interlocuteur obtus qui feint de ne voir que ce qu’on lui montre : une jeune fille, un chaudron et non le beau en lui-même.

Or, la métaphore, pour fonctionner, a besoin d’un terrain commun aux locuteurs. Pour qu’une expression comme « l’homme est un loup pour l’homme » ait un sens, il faut que les locuteurs partagent les mêmes préjugés au sujet des loups. Alors le mot « loup » est employé métaphoriquement et il exprime la méchanceté sous l’espèce du loup.

Hippias et Socrate partagent les mêmes références culturelles et sauraient reconnaitre une belle jeune fille d’une laide ou un chaudron aux formes agréables d’un objet difforme. Ce qu’ils n’ont pas en commun, c’est la capacité d’aller au-delà de ce qui expressément désigné pour saisir ce qui veut se dire. Il leur manque, il manque surtout à Hippias, la capacité à aller au-delà de ce qui est montré. Leurs mots ne sont pas assez chargés d’idées. Ils ne savent pas revenir sur leurs sentiments en un mouvement réflexif qui leur permettrait de savoir pourquoi telle jeune fille est belle et l’autre moins belle. Ils ressentent mais n’analysent pas. Socrate ne se risque pas à dire ce qu’est le beau en lui-même et révèle ainsi sa propre insuffisance.

Descartes vient deux millénaires plus tard. Il appartient à une humanité affinée par les exercices spirituels et l’introspection. Alors que le grec archaïque n’avait pas de mot pour dire le corps ou l’âme, Descartes partage avec ses lecteurs l’évidence de ces deux entités. Il n’a aucun effort à faire pour se penser en termes universels ; il est même incapable de se penser autrement. On pourrait dire que son langage est totalement imprégné de métaphores. C’est ce que disait Nietzsche. Pour Nietzsche un concept est une métaphore morte. Tout concept provient d’une métaphore qui se serait comme asséchée, durcie, pour ne garder que la structure de ce qui lui a donné vie.

Descartes vient deux millénaires plus tard. Il appartient à une humanité affinée par les exercices spirituels et l’introspection. Alors que le grec archaïque n’avait pas de mot pour dire le corps ou l’âme, Descartes partage avec ses lecteurs l’évidence de ces deux entités. Il n’a aucun effort à faire pour se penser en termes universels ; il est même incapable de se penser autrement. On pourrait dire que son langage est totalement imprégné de métaphores. C’est ce que disait Nietzsche. Pour Nietzsche un concept est une métaphore morte. Tout concept provient d’une métaphore qui se serait comme asséchée, durcie, pour ne garder que la structure de ce qui lui a donné vie.

Mais nous avons vu avec la conversation de Hippias et de Socrate qu’il ne s’agit pas de cela. Le concept de beau n’a pas pour base l’expression poétique du beau mais son expérience concrète. C’est l’expérience du désir de posséder les belles choses (belle jeune fille, beau chaudron) qui est à l’origine de l’idée de beau.

Le langage qu’emploie Descartes n’est donc pas métaphorique par nature. Il est plutôt abstrait. Il désigne des genres de choses qui elles-mêmes s’exemplifient en types. Il y a un genre de ressenti qui s’appelle « sentiments » et dont on peut donner comme exemples la « douleur », la « faim », la « soif ». Le « etc. » qui suit montre bien qu’il s’agit d’exemples du genre « sentiments » qui n’épuisent pas le genre et n’en donnent qu’un aperçu. Le sentiment est une notion abstraite. Elle est construite à partir d’analyses qui ont vidé le mot de sa charge concrète pour lui permettre de valoir aussi bien pour la faim que pour la colère. Pour Descartes la colère d’Achille est un sentiment. Elle peut s’analyser et elle a quelque chose de commun, qui est abstrait, avec la faim, l’amour, la joie etc.

Pour Descartes dire « je fus pris de la colère d’Achille » serait une métaphore. C’est une métaphore dans le sens qu’Aristote donne à ce mot en ce sens que l’espèce est dite pour le genre. Une colère mémorable est dite pour suggérer une colère analogue, qui pourrait se comparer.

Descartes aurait donc su dire quand il utilisait des concepts et quand il utilisait des métaphores. Il n’y a certainement pas un seul mot de son texte dont il n’aurait pu rendre compte en analysant l’idée exprimée. Il aurait certainement pu dire ce qui est commun et ce qui diffère dans l’idée de « conjoint » et celle de « confondre » ou ce que c’est qu’un « tout » et une « partie ». La pensée de Descartes est suffisamment précise pour qu’il puisse distinguer toutes les modalités d’inclusion d’une chose dans une autre. Il aurait sans doute pu disserter sur ce sujet sans quitter le domaine de l’abstraction, en se passant de tout exemple comme un géomètre peut réfléchir sur des figures sans en tracer une seule. L’idée de beau, qui embarrassait tant Hippias et même Socrate, lui était accessible : il est l’auteur d’un traité d’esthétique musicale !

Seulement ces analyses, à partir desquelles on pourrait exempter Descartes du recours à la métaphore, prennent pour unité de base le mot. Le mot est extrait du texte pour être analysé. L’opération est la même que celle que nous faisons quand nous refermons un livre pour aller au dictionnaire voir le sens d’un mot. Mais si nous faisons cela avec le texte de Descartes nous nous heurtons à un mystère. Le même mot peut avoir plusieurs définitions. Ce n’est que le texte qui dira laquelle est la bonne. Pour lire un texte, il ne faut pas prendre le mot pour unité de sens, mais la phrase. C’est la phrase qui fixe le sens du mot. L’unité de sens n’est donc pas le mot mais la phrase. Pour voir les métaphores, il faut donc considérer les phrases.

Or, si on considère la phrase entière, on voit que Descartes nous convie à penser deux choses en même temps : l’expérience intime de nos sentiments et la conduite d’un navire. Les deux choses sont si éloignées l’une de l’autre qu’elles ne devraient pas se rencontrer.

Et l’expérience intime des sentiments n’est d’ailleurs nullement dite pour ce qu’elle est. Descartes ne parle pas d’une expérience mais se situe dans le cadre, là aussi, de quelque chose d’autre : il parle de la situation où on reçoit un enseignement. Il efface de la situation où on reçoit un enseignement tout ce qui en fait l’expérience concrète pour n’en garder que l’idée nue. De même, il efface de la conduite du navire tout ce qui en fait la réalité pour n’en garder que l’idée nue.

Alors que dans l’expression « l’homme est un loup pour l’homme » l’idée est seulement conventionnelle, dans l’image du navire ou celle de l’enseignement, elle est réduite à son schéma idéel. Elle n’est plus que l’abstraction de deux situations. Faire un retour réflexif sur son expérience intime du sentiment c’est comme être un pilote qui réagit aux forces qui s’exercent sur le navire. Chacune de ces situations dit quelque chose de l’autre et ce qu’elles disent symétriquement l’une de l’autre c’est ce que Descartes veut dire ou plus exactement ce qu’il vise comme un au-delà de ces deux situations, comme quelque chose de plus intime, de plus profond. Descartes emploie donc tout de même un langage métaphorique dans le sens où il dit quelque chose pour dire ou viser autre chose. Il dit deux choses pour en dire une troisième qui n’est ni l’une ni l’autre et pourtant qui a à voir avec l’une comme avec l’autre. Il manie des abstractions (de pures idées) mais les agence de façon imparfaitement rationnelle.

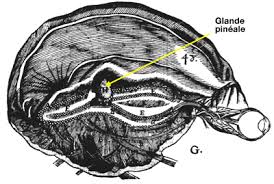

On peut soutenir qu’il pense avoir une « idée claire et distincte » de ce qu’il veut dire mais cette idée n’en reste pas moins seulement intuitive. Il peut défendre cette idée, il peut la communiquer et en tirer toutes les conséquences mais il ne peut pas la dire dans sa vérité toute simple avec les mots adéquats comme le fait le scientifique qui ne crée aucun contexte étranger à son propos. Ici les références pour dire ce qui veut se dire sont étrangères à ce qu’il y a à dire. Descartes reviendra dans le langage de la science (mais d’une science imaginée) quand il parlera du rôle de la glande pinéale.

Dans le texte cité, il est dans la philosophie et donc dans un langage qui est celui de l’intuition intellectualisée. Ce langage emploie inévitablement des métaphores puisqu’il parle d’un ordre de réalité qui n’est ni celui de l’expérience pratique ni celui de l’expérience scientifique. Il se situe à un niveau où les mots sont toujours en décalage par rapport à ce qu’il a à dire. La philosophie s’efforce d’atteindre le vrai là où rien ne permet de l’établir objectivement. Elle est un effort pour dire le vrai là où le réel ne peut pas répondre au questionnement. Si on peut faire parler le réel, on est dans le langage de la science ; si on peut montrer, on est dans le monde de la pratique. Mais si on est dans un ordre de réalité où ni l’un ni l’autre ne sont possibles, on est dans le domaine où le langage est hors de ses sources et où donc la métaphore est inévitable.

Dans le texte cité, il est dans la philosophie et donc dans un langage qui est celui de l’intuition intellectualisée. Ce langage emploie inévitablement des métaphores puisqu’il parle d’un ordre de réalité qui n’est ni celui de l’expérience pratique ni celui de l’expérience scientifique. Il se situe à un niveau où les mots sont toujours en décalage par rapport à ce qu’il a à dire. La philosophie s’efforce d’atteindre le vrai là où rien ne permet de l’établir objectivement. Elle est un effort pour dire le vrai là où le réel ne peut pas répondre au questionnement. Si on peut faire parler le réel, on est dans le langage de la science ; si on peut montrer, on est dans le monde de la pratique. Mais si on est dans un ordre de réalité où ni l’un ni l’autre ne sont possibles, on est dans le domaine où le langage est hors de ses sources et où donc la métaphore est inévitable.

Ce n’est donc pas critiquer la philosophie que de dire qu’elle a besoin de la métaphore et qu’elle ne peut pas s’en passer. C’est simplement la voir lucidement pour ce qu’elle est et qu’elle ne peut pas cesser d’être.

On voit bien que les philosophes modernes qui voudraient échapper à cette fatalité ne font en fait que déplacer le problème. La philosophie analytique qui voudrait ne pas tomber dans les travers qu’elle dénonce dans la philosophie « continentale » use d’expériences de pensée. Or une expérience de pensée est une expérience impossible dont on ne maitrise pas les paramètres. C’est une espèce de métaphore posée comme un réel. Une expérience de pensée est par définition une expérience impossible, c’est une construction imaginaire. On peut soutenir qu’elle ne démontre pas plus que les métaphores de Descartes. Elle en fait des objets qui se donnent pour réels. Fait-elle d’ailleurs fondamentalement quelque chose de tellement différent de ce que fait la philosophie classique quand elle use de fictions rationnelles du type « contrat social », « état de nature » etc. ? ou même de ce qu’a fait Descartes quand il a imaginé son doute méthodique ?

Si le discours philosophiques peut échapper à l’expression métaphorique, il ne peut pas échapper à la pensée métaphorique.

1- il s’agit ici principalement de la philosophie en tant qu’elle se présente sous forme de théorie interprétative : voir mon article du 30 septembre 2014 – la philosophie comme rapport au monde : https://lemoine001.com/2014/09/30/la-philosophie-comme-rapport-au-monde/

2 – le mouvement d’affinement de la pensée s’est poursuivi avec le développement au cours des siècles de la philosophie et de la science :

d’abord en rompant rationnellement avec l’égocentrisme de la pensée (le subjectivisme et le relativisme) – on voit ce mouvement s’affirmer chez Platon dans ses polémiques contre les sophistes (quelque soit l’injustice de certaines attaques et la résurgence récente de ce travers).

Ensuite, dans le développement du rationalisme par l’exclusion de la projection intentionnalisante à quoi se réduit la pensée finaliste. Ce mouvement est toujours en cours.

Qu’est-ce qui fait l’unité du genre humain ?

Qu’est-ce qui fait l’unité du genre humain ? On pourrait croire facile la réponse à cette question. Pourtant si l’on interroge un moteur de recherche, arrive tout de suite un flot de liens internet autour de la question « la diversité des cultures fait-elle obstacle à l’unité du genre humain ? ». Viennent ensuite des liens où se remarquent les mots « os » « maxillaire » ou « chromosome » qui réduisent l’unité du genre humain à l’unité physiologique des hommes (avec alors tous les aléas des croisements des souches humaines qui nous apprennent qu’elles ont laissé des traces perceptibles dans les différences du génome entre européens, africains et asiatiques). Viennent ensuite des sites où cette unité parait menacée par le transhumanisme, ou d’autres encore (et c’est plus surprenant) où il semblerait que le seul fait d’évoquer un progrès dans les domaines de la culture ou de la civilisation menacerait cette unité. Enfin, viennent les sites qui vouent à l’infamie quiconque se laisserait aller à utiliser le mot de race, comme s’il n’y avait pas de nombreux pays du « monde libre » qui font apparaitre cette mention sur l’état civil. On explique longuement que la notion de race n’a aucune base scientifique comme si nous n’utilisions pas quotidiennement toutes sortes de notions dont on peut dire la même chose.

Qu’est-ce qui fait l’unité du genre humain ? On pourrait croire facile la réponse à cette question. Pourtant si l’on interroge un moteur de recherche, arrive tout de suite un flot de liens internet autour de la question « la diversité des cultures fait-elle obstacle à l’unité du genre humain ? ». Viennent ensuite des liens où se remarquent les mots « os » « maxillaire » ou « chromosome » qui réduisent l’unité du genre humain à l’unité physiologique des hommes (avec alors tous les aléas des croisements des souches humaines qui nous apprennent qu’elles ont laissé des traces perceptibles dans les différences du génome entre européens, africains et asiatiques). Viennent ensuite des sites où cette unité parait menacée par le transhumanisme, ou d’autres encore (et c’est plus surprenant) où il semblerait que le seul fait d’évoquer un progrès dans les domaines de la culture ou de la civilisation menacerait cette unité. Enfin, viennent les sites qui vouent à l’infamie quiconque se laisserait aller à utiliser le mot de race, comme s’il n’y avait pas de nombreux pays du « monde libre » qui font apparaitre cette mention sur l’état civil. On explique longuement que la notion de race n’a aucune base scientifique comme si nous n’utilisions pas quotidiennement toutes sortes de notions dont on peut dire la même chose.

En fait, il est bien difficile de trouver une réponse simple et claire à la question posée : une réponse qui soit autre chose qu’une proclamation –une réponse, surtout, qui embrasse toute la diversité humaine sans la nier, sans nier qu’il puisse y avoir du meilleur et du moins bon dans ce que les siècles ont accumulé, dans ce qu’ont fait, expérimenté ou imaginé les sociétés humaines au cours de millénaires.

Cette réponse est à chercher dans le sens de ce qui englobe les différences et les surpasse et non dans ce qui les permet et en fait des variations secondaires sur une base commune. Cela écarte d’emblée les réponses triviales et réductrices comme celle attribuée à Platon par Diogène le cynique et facilement moquée, selon laquelle l’homme serait un bipède sans plumes.

Pour nous, affirmer l’unité du genre humain, ce sera admettre implicitement que les différences des individus ou des groupes humains entre eux ou avec ceux des générations précédentes sont annulées par une communauté de nature plus large qui les dépasse et les englobe. Il s’agit de chercher cette communauté de nature non pas dans qui est avant les différences, mais dans ce qui au-delà de ces différences, dans ce qui les outrepasse et les englobe.

Je m’explique : la sélection des variations aléatoires dans le génome commun permet l’apparition de types humains différents qui sont le fruit d’une évolution dans des environnements différents. Si l’on fait l’analyse de cette évolution dans un sens rétrograde, dans un sens régressif, on constate que les souches humaines se sont détachées d’un ensemble plus large qui est celui des primates, puis avant l’apparition de l’embranchement des primates, on trouve celui des mammifères. Ainsi au terme de cette recherche, on ne trouve pas l’unité du genre humain mais l’unité du vivant. Le sens rétrograde n’est pas le bon.

De même si l’on s’en tient à ce qui est là maintenant, si l’on fait l’inventaire de toutes les ressemblances entre les hommes, la recherche va aboutir à constater qu’ils ont deux jambes, deux bras et nombres de traits communs dont l’un des plus importants est le langage. On considère que l’unité humaine est achevée et qu’une évolution future ne pourrait que la menacer. L’humanité serait alors un moment dans une évolution qui pourrait la faire se disperser en souches différentes. Ce point de rupture pourrait même être déjà atteint et les différences entre les cultures et les civilisations seraient telles que l’unité humaine n’aurait plus de contenu. Elle se serait brisée avec la sortie de l’homme de la nature.

Les deux voies envisagées, la régressive et celle qui voit dans la progression le risque d’une divergence, étant des impasses, nous sommes conviés à chercher une autre voie. Il s’agit de trouver une unité humaine que l’évolution ne brise pas mais, qu’au contraire, elle approfondit : une unité qui transcende les différences et même qui s’en enrichit. Une unité qui permettrait de dire que c’est parce qu’ils enrichissent leur humanité que les hommes sont différents, que la diversité des cultures, des civilisations et des langues est ce qui nourrit l’unité humaine et surtout de dire pourquoi il en est ainsi.

Je ne connais que deux pensées à partir desquelles on peut aborder cette problématique : le christianisme et le marxisme. Mais d’abord je vais faire un détour par Aristote pour qui l’humanité n’est pas unifiée car elle est faite de mâles et de femelles, d’hommes libres et d’esclaves.

Pour Aristote l’identité du genre humain fait problème car il est engendré par deux êtres disparates, le mâle et la femelle. Aristote résout la difficulté en attribuant au seul mâle la transmission de l’essence générique à travers le substance spermique. La semence mâle est seule à transmettre sa « forme » ou essence à l’embryon que la femelle ne fait que nourrir. Ainsi le mâle est le seul responsable de l’humanité de la progéniture et la procréation d’enfants mâle est la seule pleinement réussie par rapport à laquelle la procréation d’un enfant femelle est un écart, un échec.

Le deuxième obstacle à l’unité humaine est la division entre hommes libres et esclaves. Aristote distingue ici les esclaves par convention (à la suite d’une guerre par exemple) et les esclaves par nature. Ceux-ci se repèrent notamment à leur musculature massive et nouée adaptée au transport de charges lourdes, à leur silhouette courbée, quand l’homme libre a, lui, le corps haut et droit. Pour ces esclaves par nature, il est profitable et juste de subir l’autorité d’un maître. « Quand des hommes, écrit Aristote, diffèrent entre eux autant qu’une âme diffère d’un corps et un homme d’une brute », alors la subordination est naturelle. Le philosophe réfute par avance l’objection selon laquelle l’humanité de l’esclave empêcherait que sa condition soit naturelle. Ce serait tout particulièrement la présence de la raison en l’homme qui contredirait l’idée qu’il puisse être destiné à servir d’instrument. Aristote répond à cet argument en affirmant que la raison qui habite l’esclave par nature n’est en rien comparable à la raison de l’homme libre, car elle est d’un genre inférieur : il s’agit d’une raison qui ne s’exerce qu’en tandem avec la sensation et donne seulement à l’esclave par nature la capacité de saisir des catégories ; il ne s’agit pas, en revanche, de la raison à l’origine de la libre spéculation, et partant de la science.

Notons au passage que la distinction d’Aristote n’appartient pas seulement à l’histoire. Elle rebondit dans la modernité. Chez Nietzsche d’abord avec sa distinction des forts et des faibles. Ces faibles dont la morale est une morale d’esclaves. On la trouve aussi chez Hannah Arendt dans « la condition de l’homme moderne » sous la forme de la reprise de la division de la vita activa et sa division en trois modes : le travail auquel est voué l’animal laborans, l’œuvre propre à l’homo faber et l’action qui caractérise l’homme libre. On retrouve sous la plume d’Hannah Arendt le même mépris pour le travail que chez Aristote. Je ne cite d’un passage qui décrit l’animal laborans : « « il est enfermé dans le privé de son corps, captif de la satisfaction de besoins que nul ne peut partager et que personne ne saurait pleinement communiquer ». En clair c’est une brute ! Cette thèse inégalitaire est clairement assumée dans sa dernière œuvre « Impérialisme » où elle écrit : « Les hommes sont inégaux en fonction de leur origine naturelle, de leurs organisations différentes et de leur destin historique ». Cette dernière mention du destin laisse d’ailleurs clairement apparaitre l’influence de son maitre Heidegger (dont le nazisme est maintenant largement reconnu).

Venons-en aux pensées qui introduisent l’idée d’unité humaine et d’abord au christianisme. Je m’appuie ici sur la lecture de « la métaphysique des sexes » de Sylviane Agacinski.

La religion chrétienne sort du judaïsme dont elle garde les mythes. Elle se développe dans le monde romain lui-même nourri par la pensée grecque qui contestait l’unité humaine. Pourtant elle engage une rupture avec cette tradition. Saint Paul écrit, dans l’Epitre aux Galates : « Il n’y a ni Juif ni Grec, il n’y a ni esclave ni homme libre, il n’y a ni mâle ni femelle, car tous vous ne faites qu’un dans le Christ Jésus ». L’unité humaine est ainsi affirmée, seulement c’est une unité dans la grâce. C’est une unité dans la vie spirituelle. Elle n’engage pas l’abolition de l’ordre social et des dominations. Au contraire, elle laisse subsister telles quelles toutes les hiérarchies et toutes les entités traditionnelles, à l’exception de l’identité religieuse. Elle prône le respect de l’ordre établi, l’obéissance de l’esclave, le soumission de la femme et exhorte chacun à rester dans sa condition. La lettre de St Paul aux Colossiens dit : « vous les femmes, soyez soumises à vos maris, comme il se doit dans le Seigneur ». Avec l’abolition de la circoncision l’alliance privilégiée de Dieu avec le peuple d’Israël et plus spécifiquement avec sa part mâle, est abolie. C’est par la cérémonie du baptême, ouverte à tous, que s’abolissent dans la foi les différences. Le rite accomplit un dépassement spirituel de la condition humaine. Le baptisé meurt à sa vie passée et renait dans la communauté des chrétiens (c’est pourquoi il est plongé trois fois dans l’eau comme le Christ est resté trois jours sans sa sépulture).

Selon Sylviane Agacinski, le christianisme institue un double rapport au temps. Dans la temporalité historique, que St Paul appelle « le temps présent », les dominations persistent. Mais ce temps est court car le royaume de Dieu est proche. Au temps présent doit succéder « la fin des temps » où les différences s’abolissent effectivement. Plus précisément, c’est la condition dominée, la condition féminine, qui est abolie. Tertulien s’adresse ainsi aux femmes : « A vous aussi ont été promis pour ce moment-là la même substance angélique qu’aux hommes, le même sexe, qui vous garantissent le même pouvoir de juger »(1). L’unité humaine, préfigurée par le baptême, se réalise donc effectivement dans l’au-delà, après la fin des temps, dans un devenir mâle des femmes. Les femmes accèdent à un accomplissement qui n’appartenait jusque là qu’aux hommes. Il en va de même des autres dominations.

Au-delà de ses limites, retenons que le christianisme rend possible la pensée d’une unité humaine. Celle-ci fait son chemin. Elle passe par le droit naturel, les Lumières, les utopies. Elle se précise et se sécularise chez Descartes sous une forme que je voudrais, si j’en ai le temps, résumer en trois citations :

« Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée » Formule célèbre qui ouvre le Discours de la méthode, et se précise ainsi : « cela témoigne que la puissance de bien juger, et distinguer le vrai d’avec le faux, qui est proprement ce qu’on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes ». En clair, pour Descartes, les différences des discernements que tout le monde observe sont purement accidentelles et contingentes. Elles sont de peu d’importance, car dit Descartes « pour la raison, ou le sens, d’autant qu’elle est la seule chose qui nous rend hommes, et nous distingue des bêtes, je veux croire qu’elle est tout entière en un chacun, et suivre en ceci l’opinion commune des philosophes, qui disent qu’il n’y a du plus et du moins qu’entre les accidents et non point entre les formes, ou nature des individus d’une même espèce. » En clair, l’homme est tout à fait homme ou il ne l’est pas. La définition de l’humanité ne souffre pas de degrés. Les différences n’opposent pas plusieurs humanités, mais certains hommes à l’intérieur d’une définition commune. Il y a donc une unité des hommes comme êtres de raison.

On trouve quelque chose d’approchant de nos jours chez Jacques Rancière quand il affirme l’égalité des intelligences. Pour Rancière, en effet, l’égalité n’est pas un effet produit ou une fin à atteindre mais une présupposition. Pour le maître ne s’agit pas de développer et de nourrir cette intelligence mais de l’émanciper. Tout ceci est développé dans le cadre d’une dispute avec Bourdieu et plus largement avec le marxisme. Nous pourrons y revenir mais passons à Marx.

Je m’appuie ici sur les textes des manuscrits de 1844.

Le texte des manuscrits de 1844 introduit dans la philosophie la catégorie du travail. Marx dit que le travail n’est pas seulement une production technique, qu’il n’est pas seulement un mode d’échange, pas seulement un processus économique, mais qu’il désigne la manière dont l’humanité se réalise elle-même socialement. Le travail c’est d’abord l’acte par lequel l’homme produit, c’est-à-dire prend la nature, la transforme et réalise un produit qui lui-même satisfait les besoins de l’homme. Nous voyons bien que le travail est d’abord production au sens d’une humanisation de la nature mais, dans le même temps, cette humanisation de la nature n’est pas seulement une manière de s’emparer de la nature, mais c’est une manière de la produire pour l’autre homme. Car toute production, aussi curieux que cela paraisse, n’est pas tout à fait travail. Pour pouvoir être travail, il faut que la production soit une production socialisée, c’est-à-dire qu’il ne faut pas seulement que je produise pour moi mais il faut que je produise pour l’autre homme en tant que l’autre homme va donc tirer son existence vitale de mon travail et bien-sûr réciproquement. De ce point de vue-là, Marx explique, reprenant et réinterprétant Feuerbach, que l’animal lui-aussi produit. On a tout-à-fait tort dit Marx, de dire que l’animal ne transforme pas la nature. Il suffit de regarder les castors ou toute cette intelligence animale primitive pour savoir que les animaux transforment eux-aussi la nature. Ils font des réserves, ils sont capables de modifier le cours d’eau d’un fleuve ou d’une rivière pour pouvoir s’en servir etc. mais l’une des différences c’est que l’animal transforme la nature avant tout pour lui-même, pour son cercle immédiat, c’est-à-dire pour l’immédiateté de ce qui l’entoure, lui et sa progéniture. Il le fait en vue de ses besoins immédiatement sentis. L’homme, lui, est capable de transformer la nature non pas seulement pour ses besoins immédiats mais en général, universellement, pour tout homme. Et c’est pourquoi on va dire que le travail est un travail qui a en vue non pas seulement la transformation, non pas seulement la production, mais bien la socialisation. Travailler c’est faire en sorte que l’homme produise la vie de l’autre homme. Si tous les hommes s’arrêtaient de travailler, je mourrais. Imaginez, représentez-vous simplement l’ensemble des objets qui vous entourent, l’ensemble des énergies qui nous permettent de constituer notre existence immédiate, votre présent immédiat : vous voyez bien que si vous prenez la chaîne de tous les hommes qui ont travaillé pour vos vêtements, vos instruments etc. vous avez de loin en loin ou de proche en proche, comme on veut, la totalité de l’humanité résumée dans chacun de vos produits. Donc les produits sont le produit de l’humanité en tant qu’elle se produit elle-même.

Je m’arrête ici pour bien insister sur cette dernière idée : les produits du travail sont le produit de l’humanité en tant qu’elle se produit elle-même. L’humanité se produit elle-même. Je quitte ici les manuscrits pour dire qu’en se produisant elle-même l’humanité produit son unité. L’humanité est une car elle est son propre produit.

Seulement, et sans jeu de mots, c’est une unité en travail. Car le travail humain, dans la société capitaliste, comme dans toute société de classe, est un travail aliéné c’est-à-dire un travail dans lequel le travailleur est nié dans son humanité. Il est agi, son produit ne lui appartient pas, son outil de travail est le bien d’un autre. Un peu comme dans le christianisme, mais sur un tout autre plan, l’unité humaine ne s’accomplit que par le dépassement de la condition présente, dans un futur qui est l’aboutissement de notre temps historique.

L’unité humaine est à comprendre comme un processus, un développement de l’humanité dont je voudrais ici esquisser les grands moments.

1) Un tournant évolutif unique :

Ce processus commence avec l’apparition du vivant. Comme toutes les formes du vivant, l’homme est un produit de l’évolution des espèces. Seulement, il a pris dans cette évolution un tournant unique.

En effet, les êtres vivants se développent dans le cadre d’une compétition biologique et d’un affrontement avec le milieu. Cette lutte pour l’existence permet une sélection naturelle de variations organiques et d’instincts. Les moins aptes sont éliminés et les avantages biologiques sont sélectionnés. Dans cette lutte pour l’existence, la sélection des instincts sociaux et de l’accroissement des capacités mentales se sont avérés un avantage décisif. C’est ainsi que, du fait même de la sélection naturelle, s’est trouvé sélectionné une forme nouvelle de développement. Cette variation est caractérisée par le dépérissement des instincts individuels et par la sélection de leur opposé : la sympathie qui permet la protection des plus faibles. L’humanité est le groupe qui a réussi le mieux cette variation, le seul qui l’ait amené jusqu’à un point de rupture. L’humanité a développé le sens moral et la civilisation. Ces nouvelles dispositions du groupe humain permettent l’augmentation cumulative de son efficacité. Ces dispositions sont l’avantage cognitif et rationnel joint aux sentiments affectifs et au renforcement de l’altruisme et de la solidarité. Il y a, en conséquence, pour le groupe humain un dépérissement de l’élimination des plus faibles, une élimination de la sélection éliminatoire et une maitrise des conduites guerrières à l’intérieur du groupe. C’est ce que le président de la société Darwin en France, Patrick Tort, a appelé l’effet réversif de l’évolution.

Les conséquences de ce tournant évolutif sont immenses

L’effet réversif de l’évolution à l’origine de la sortie de l’humanité de l’animalité, a rendu possible la capacité humaine à travailler, c’est-à-dire à transformer la nature pour répondre à ses besoins. Celle-ci a nécessité et stimulé la capacité humaine à communiquer : le langage. Car travailler et coopérer exige de communiquer et de le faire toujours plus efficacement et avec grande souplesse d’adaptation. L’homme parle pour mieux travailler et peut mieux travailler parce qu’il parle. Il n’y a évidemment pas de langage sans pensée et de pensée sans intelligence. Avec le langage, la pensée humaine a pris son essor. Le travail, par le biais du langage est donc à l’originaire du développement de la pensée humaine (1).

Ce qui distingue aussi le travail humain de l’activité animale, c’est que, par le travail, l’homme accumule ses productions matérielles et intellectuelles hors de lui, dans le monde social, et de façon potentiellement illimitée. L’homme crée hors de lui les bases concrètes à partir desquelles se forment les individus et à partir desquelles se pose la question de l’émancipation ou de l’épanouissement de chacun (question totalement étrangère au monde animal). Effectivement, chaque homme ne peut s’assimiler qu’une part limitée des produits du développement humain, il ne s’assimile toujours qu’une partie des moyens de son émancipation. Son émancipation est donc toujours inachevée. Il est toujours arrêté dans son développement. La société lui en offre à la fois les moyens et lui en dicte les limites. Le travail, facteur d’émancipation, est par là-même aussi facteur de division.

L’individu et la société sont le produit l’un de l’autre et se développent l’un par l’autre, mais sont aussi limités l’un par l’autre. Par le travail aussi l’homme modifie son environnement et s’affranchit ainsi de la dépendance au milieu. Il s’ouvre ainsi à la conquête de nouveaux milieux. Ce processus permet la dispersion humaine sur toutes les terres habitables et devient par là-même également facteur de division de l’humanité en sociétés distinctes qui se développent séparément en s’ignorant.

3) La position téléologique :

L’unité de l’humanité se trouve dans la manière humaine de produire et par là de produire son propre être. Le premier caractère commun à toute production humaine est d’être sociale : « Toute production est appropriation de la nature par l’individu dans le cadre et par l’intermédiaire d’une forme de société déterminée »(Marx).

Le travail humain a une seconde spécificité, c’est d’être indéfini dans son objet, dans ses buts et ses moyens. Marx, dans son ouvrage « Le capital » le présente ainsi : « Notre point de départ, c’est le travail sous une forme qui appartient exclusivement à l’homme. Une araignée fait des opérations qui ressemblent à celles du tisserand, et l’abeille confond par la structure de ses cellules de cire l’habilité de plus d’un architecte. Mais ce qui distingue dès l’abord le plus mauvais architecte de l’abeille la plus experte, c’est qu’il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche. Le résultat auquel le travailleur aboutit préexiste idéalement dans l’imagination du travailleur. Ce n’est pas qu’il opère seulement un changement de forme dans les matières naturelles ; il y réalise du même coup son propre but dont il a conscience, qui détermine comme loi son mode d’action, et auquel il doit subordonner sa volonté ». Par le travail une position téléologique, un projet humain, se réalise matériellement. Cette réalisation s’accomplit au travers de médiations qui peuvent être très ramifiées et complexes. Cette forme propre au travail, d’être la réalisation d’une position téléologique, est la caractéristique commune à toutes les activités véritablement humaines. La généralisation de ce fait élémentaire est constitutive de l’expérience ou de l’activité de tout être humain. Elle est commune à toutes les modalités de ses expériences ou activités, des plus rudimentaires jusqu’aux plus complexes. Elle caractérise l’homme comme être sorti de l’animalité.

4) Effet de la position téléologique sur la psyché humaine :

L’homme projette sur le monde sa position téléologique. Il a besoin que tout ce qui arrive ait un sens. Dans la détresse et le désarroi, il voudrait connaitre le pourquoi des choses. Ce besoin, si persistant dans la vie quotidienne, pénètre tous les domaines de la vie personnelle immédiate. Il actualise et généralise le tournant évolutif altruiste en permettant le développement de la morale (de l’affirmation de valeurs). Il est une condition nécessaire à l’expression des instincts sociaux.

Ramener ce trait commun à toute l’humanité à sa source originelle, à la logique du travail, exige un grand effort de lucidité. Il est peut-être encore plus difficile de comprendre que dans les pratiques magiques, dans la prière et l’imploration (qui sont la base de toute religion), la conscience est contaminée par la position téléologique qui a son origine dans le travail. Cette position est le fondement de la religiosité et de toutes les activités qu’elle inspire. Elle s’affirme face à la mort par des rites. C’est pourquoi il n’y a pas pas une société humaine sans rites funéraires. La position téléologique est commune à l’ensemble de l’humanité et la source de l’aspiration humaine à l’émancipation. C’est en se projetant hors des nécessités immédiates, et en se donnant des buts toujours plus lointains, que les hommes peuvent se donner des valeurs et du sacré, qu’ils entreprennent de maitriser le développement des sociétés. Cela a été mis en lumière par l’anthropologue Maurice Godelier qui affirme qu’ « fondement des sociétés humaines, il y a du sacré » … « ce qu’en occident on appelle le ‘politico-religieux ».

Le travail comme interaction de l’homme avec la nature, devenant consciente, engage un processus cumulatif, évolutif et transmissible qui est la condition première de l’histoire et du progrès. La position téléologique imprègne toute la vie humaine. Par elle avoir une histoire est un élément de l’essence générique de l’homme. Travail, position téléologique et instincts sociaux font de l’homme un être dont l’évolution prend la forme de l’histoire. Ils font de l’histoire et du progrès un trait propre à l’homme.

On comprend par-là que vouloir défendre l’unité de l’homme en niant le progrès et son corollaire qui veut qu’il y ait des cultures et des civilisations supérieures à d’autres, c’est nier ce qui fait la spécificité humaine en voulant l’affirmer. Parce qu’il accumule les produits de son travail (connaissance, transformation de la nature, outils et biens divers) l’homme ne peut que progresser. Chaque génération reçoit les acquis des générations précédentes et, par son travail, laisse à la génération suivante le produit de ses innovations et les fruits de son travail. Ceci est la base du progrès humain et le moteur de l’histoire.

On ne peut pas non plus contester l’unité du genre humain au prétexte qu’il est divisé en sociétés et cultures distinctes, qui s’ignorent ou même se combattent. Car nous avons vu que ces divisions sont le fruits du processus fondamental qui produit l’humanité par le travail. La division du genre humain est ainsi un produit de son unité fondamentale et non sa négation.

6) Les rapports sociaux :

Le travail permet aux groupes humains de se développer et d’être de plus en plus nombreux et dispersés. L’envers de ce processus, c’est effectivement la division. Les hommes n’ont plus de rapports directs les uns avec les autres. Ils se reconnaissent à travers les groupes auxquels ils se rattachent (et à l’intérieur desquels ils sont en relation directe les uns avec les autres). Le développement de l’humanisation est alors suffisamment accompli pour qu’on puisse parler « d’essence humaine » dans le sens donné par Marx à ce terme (VIème thèse sur Feuerbach).

Les rapports entre groupes (et non plus entre individus) sont appelés des « rapports sociaux ». Qu’est-ce qu’un rapport social ? En quoi les rapports sociaux sont-ils une spécificité humaine ?

La sociologue Danièle Kergoat donne des rapports sociaux la définition suivante : un rapport social se présente comme une « tension », un antagonisme, qui traverse la société et se cristallise autour d’un « enjeu ». Pour le dire en termes plus quotidiens, elle décrit le rapport social comme une opposition qui travaille la société, en dissocie les membres et les assemble en groupes opposés les uns aux autres. Cette opposition n’est nullement arbitraire ou personnelle mais a pour base des situations où des groupes ont effectivement des rôles à la fois antagoniques et complémentaires (des enjeux) cela du fait que la société est nombreuse et que la collaboration de ses membres n’est plus directe mais par l’intermédiaire de sous-groupes, que les tensions relatives à toute vie sociale ne peuvent plus être déjouées ou apaisées par des relations directes. Toutefois, les sous-groupes ne se perçoivent pas spontanément directement comme tels. Ils se constituent dans leurs interactions. Danièle Kergoat termine ainsi : « Ce sont ces enjeux qui sont constitutifs des groupes sociaux. Ces derniers ne sont pas donnés au départ, ils se créent autour de ces enjeux par la dynamique des groupes sociaux ». Cette définition insiste donc sur le fait que les groupes sociaux se forment du fait de la tension consécutive à l’apparition d’intérêts opposés. Elle nous dit que le rapport antagonique entre les groupes sociaux structurés par la tension dans le corps social est un rapport à la fois de complémentarité et de domination. L’antagonisme n’est personnel que pour autant que les individus sont assignés à un groupe social et s’y reconnaissent. L’assignation est consécutive au milieu social de naissance. Elle est renforcée par l’éducation mais aussi par des formes de contraintes voire de violence.

Il est clair à la lecture de cette définition que deux « enjeux » fondamentaux structurent toute société : la production et la reproduction. Autour de la question de la reproduction à la fois se crée la vie commune des hommes et des femmes, se pose la question du rapport entre les sexes (alors pensés comme des groupes sociaux) et se met en place la problématique de la domination masculine. Le rapport social de sexe évolue dans le temps en correspondance avec les autres rapports sociaux et en particulier avec le rapport induit par l’enjeu de la production. Il faut bien comprendre ici que le rapport social oppose des groupes pensés de façon abstraite (tous les hommes et toutes les femmes ou plutôt les hommes comme genre et les femmes comme genre). Il doit être bien distingué de la relation sociale qui est directe et personnelle et concerne un homme et une femme pris dans des relations affectives et désir. Le rapport social commande la forme de la relation sociale. Cela signifie que les relations entre hommes et femmes n’est pas la même selon la forme des rapports sociaux, que les institutions qui stabilisent ce rapport social (la famille, les rôles sexués) sont différents et évoluent avec les rapports sociaux.

7) Capacité à l’abstraction :

Selon Danièle Kergoat : « Les relations sociales sont immanentes aux individus concrets entre lesquelles elles apparaissent. Les rapports sociaux sont, eux, abstraits et opposent des groupes sociaux autour d’un enjeu ». Les relations sociales sont donc des interactions de personne à personne où chaque homme ne se sent pas différent de son semblable et où les échanges mobilisent toujours la sensibilité et l’affectivité et non une conscience réflexive. Les rapports sociaux sont en revanche des rapports distants qui ne sont pas vécus dans l’immédiateté ; ce sont des liens institutionnalisés et idéologisés qui mettent en rapport des groupes qui se différencient par leur position dans le rapport et qui par ce rapport se pensent comme groupe spécifique. Cette appartenance s’affirme à travers des symboles, des initiations et de façon toujours plus abstraite. En ce sens, les rapports sociaux sont la source de la capacité humaine à penser abstraitement. Cette capacité n’est pas innée mais s’est développée très lentement. Elle n’est pas atteinte et totalement réalisée chez tous les individus (ni à tous les âges – l’enfant doit faire personnellement le chemin vers la capacité à manier des abstractions). Néanmoins, cette capacité est en germe chez tout être humain normalement développé. Elle est une spécificité humaine que ne connait pas l’animalité.

La capacité à l’abstraction permet la consolidation d’institutions (famille, clan, chefferie) lesquelles évoluent avec le développement des sociétés et s’accompagnent du développement de symboles, de rites et de mythes justificatifs. Ce processus permet le développement d’une pensée de plus en plus complexe et de modes de pensée.

8) Les modes de pensée :

Ce n’est pas briser l’unité du genre humain que d’observer que tous les hommes n’utilisent pas leur capacité à penser de la même façon. Ce qui est spécifique à l’être humain et fait son unité, c’est que les hommes ont une capacité à penser qui peut se développer, s’éduquer et se transformer et qui, de fait, s’éduque et se transforme.

La pensée de l’homme archaïque est une pensée visionnaire. Elle n’est pas une limite de son intelligence mais une forme de celle-ci. Homère (ou l’ensemble d’auteurs regroupé sous ce nom) n’était en rien moins intelligent qu’un homme moderne. Néanmoins, ses écrits sont en fait intraduisibles car sa pensée était une pensée comme vision.

Homère ne disposait pas des mots qui nous sont familiers mais avait en revanche tout un vocabulaire pour dire les gestes ou les pensées dans toute leur variété. L’idée même du corps lui manquait ou plutôt il n’avait pas d’idée synthétique du corps, seul existait dans sa représentation le corps morcelé. Il ne disposait pas du mot « bras » par exemple mais d’une multitude de mots désignant le bras qui bande l’arc, le bras qui lance le javelot, le bras qui se tend pour indiquer etc. et ainsi pour tout ce qui concerne les attitudes des corps. C’est que la pensée d’Homère était une pensée qui voit, une pensée comme vision. Pour Homère penser c’était voir et dire c’était faire voir, susciter la vision intérieure de la chose dite. Dans le monde Homérique, l’aède est un aveugle voyant (d’où la légende d’un Homère aveugle). L’aède voit en lui ce qu’il donne à voir à ses auditeurs. Par son chant, il transmet la vision interne que lui accordent les dieux, c’est pourquoi il les invoque avant tout chant.

Ce type de mode de pensée se retrouve dans ce que Claude Lévi-Strauss a appelé la « pensée sauvage ». Le passage à une forme moderne de pensée s’est fait graduellement. On peut en suivre l’évolution chez les présocratiques. Cela peut se vérifier en lisant la suite de mes articles d’octobre novembre 2014 faisant l’analyse des modes de pensée de différents auteurs. On voit d’ailleurs que le mode de pensée par vision n’est pas encore totalement surmonté chez un auteur comme Platon (dont on ne dira pas qu’il manquait d’intelligence).

Le mode de pensée par vision, ou pour les premiers australiens « le temps du rêve », était certainement celui des hommes qui ont produit les peintures rupestres. Celles-ci montrent les éléments de base de la vision, particulièrement celle nécessaire entre toutes pour la chasse (forme première du travail).

9) L’homme est l’être qui se donne et se proclame des droits.

9) L’homme est l’être qui se donne et se proclame des droits.

Les rapports sociaux, fruits du processus fondamental producteur de l’humanité, induisent des tensions dans les sociétés et entre les sociétés. Celles-ci ont besoin d’être stabilisées et apaisées. C’est le rôle des institutions qui distribuent les rôles et, du point de vue des dominants, voudraient les figer. Les institutions disent le droit (dans un sens large) de chacun. Elles s’appuient d’abord sur les mythes et les religions puis, quand les sociétés se complexifient, sur le droit.

Parce qu’ils sont réglés par le droit, les rapports sociaux quand ils sont déséquilibrés, sont contestés par le droit. C’est ainsi que l’humanité est l’espèce qui se proclame des droits.

De ce point de vue, les droits humains ne sont pas un fait contingent de l’histoire. Ils sont le fruit d’un trait propre à l’être humain : entrer dans des rapports sociaux, les stabiliser par le droit, et à cause de cela les contester sous la forme de proclamation de droits : les droits fondamentaux.

Parce qu’ils sont liés à ce trait spécifique humain, les droits fondamentaux sont réellement universels et fondés. Fondé signifie ici non pas avoir une source transcendante mais ne pas être un fait contingent de l’histoire, ne pas être le produit d’une initiative historique heureuse mais être une donnée nécessaire du développement humain (du processus dont nous esquissons les grandes lignes). Le fait que l’être humain se proclame des droits répond à une nécessité qui ne pouvait pas manquer de se concrétiser d’une façon ou d’une autre quand le stade de développement des sociétés les rendaient nécessaires, ceci pour la raison qu’ils sont inscrits dans l’essence même de l’homme, c’est-à-dire qu’ils sont relatifs à ce qui fait que l’homme est homme.

10) Conclusion : l’unité du genre humain.

On pourrait m’objecter que si la proclamation de droits fondamentaux est un trait spécifique de l’être humain, l’unité du genre humain est loin d’être une réalité (ceci à la fois dans le présent et dans le cours de l’histoire). Mais cette objection n’en est pas une : elle confirme seulement, ainsi que je l’ai dit en préambule, que l’unité du genre humain n’est pas un fait mais un processus toujours en cours. Elle existe en tant qu’elle se construit et que nous la construisons toujours plus consciemment.

L’unité du genre humain ne peut se constater dans aucun musée, elle se fait et appelle à être parachevée. Elle s’est construite par une suite de ruptures, de sauts évolutifs, dont le premier est la sélection d’un instinct tourné vers l’altruisme qui a permis le travail et le langage, le progrès, la position téléologique et ses conséquences (religion et morale) ainsi que l’apparition d’une pensée complexe, abstraite et dont les modes évoluent. En parallèle l’augmentation numérique des groupes humains les a scindés en groupes sociaux distincts entrant en compétition et se donnant ou se proclamant des droits émancipateurs.

PS : pour compléter : « la question de l’homme«

1 – « …. ‘est précisément la transformation de la nature par l’homme, et non la nature seule en tant que telle qui est le fondement le plus essentiel et le plus direct de la pensée humaine, et l’intelligence de l’homme a grandi dans la mesure où il a appris à transformer la nature ». F. Engels – Dialectique de la nature Éditions sociales p.233

Frédéric Lordon serait-il borgne ? !

Comme à mon habitude, quand j’aborde une lecture, je réagis tout de suite. C’est, je le reconnais, un grave défaut. Un tel manque de patience ne permet pas que s’installe l’état de réceptivité nécessaire. Mais il a tout de même un avantage en ce qu’il permet de repérer tout de suite les manques. On peut en effet lire un traité sans voir qu’il y manque quelque chose et c’est aussi dommageable que de commencer un travail sans voir qu’on ne dispose pas de l’outil ou du matériau qui permettra de le finir.

Comme à mon habitude, quand j’aborde une lecture, je réagis tout de suite. C’est, je le reconnais, un grave défaut. Un tel manque de patience ne permet pas que s’installe l’état de réceptivité nécessaire. Mais il a tout de même un avantage en ce qu’il permet de repérer tout de suite les manques. On peut en effet lire un traité sans voir qu’il y manque quelque chose et c’est aussi dommageable que de commencer un travail sans voir qu’on ne dispose pas de l’outil ou du matériau qui permettra de le finir.