Sur cette question je reconnais que ma culture est très lacunaire. Je voudrais néanmoins proposer une réponse à partir de quelques réflexions que je me suis fait récemment.

Sur cette question je reconnais que ma culture est très lacunaire. Je voudrais néanmoins proposer une réponse à partir de quelques réflexions que je me suis fait récemment.

Si on me demandait ce qu’est l’art :

Je dirais que l’art est une des formes de rapport de l’homme au monde (quelques autres étant la religion, la science, la philosophie, correspondant respectivement aux questionnements « pourquoi ? » « comment ? » « qu’est-ce que ?). Comme tous ces domaines l’art est un domaine aux contours flous.

Avec l’art l’homme a un rapport esthétique au monde qui passe par des objets qu’il crée, une matière dont il travaille la forme (couleurs, surfaces, volumes, sons, langage selon son domaine) pour en tirer des effets de sens (1) . L’homme ressent et dit le monde, il dialogue avec lui. Il l’aime ou le redoute, l’embellit, y ajoute de l’harmonie, de l’utopie, des formes nouvelles etc. Le ressenti n’est pas ici celui brut des sens mais celui de l’âme c’est-à-dire de l’émotion et de l’intelligence. C’est un ressenti éduqué par la contemplation des œuvres d’art et des belles choses qu’elles soient le produit de la nature ou de l’industrie humaine.

A travers l’art l’homme s’assujettit le monde (son époque, sa vie et sa mort, sa personne, sa relation à l’autre, sa sexualité). Mais l’homme est lui-même façonné par son monde. Il est un produit de son époque, de sa société, de sa classe. De sorte qu’à travers l’art la société, l’époque et l’homme qui leur correspond se disent eux-mêmes. Il y a ainsi une correspondance réciproque et productive entre une époque et son art (2). Et pourtant l’art survit à l’époque, il transcende le temps car la sensibilité humaine si elle est marquée par l’époque, la classe, la société est universelle car l’humanité est une.

L’art est un fait anthropologique premier. Demandez à un enfant de dessiner un bonhomme. Avec les plus belles couleurs qu’il trouvera, il dira tout ce qu’il perçoit, qu’il imagine, qu’il sait du bonhomme. Il aura à cœur par exemple de dessiner les cinq doigts de chaque main, les boutons du vêtement, les yeux et les cheveux etc. Il vous montre ainsi ce qu’est l’art et combien l’art est constitutif de l’être humain. A travers ces petits travaux le psychologue saura diagnostiquer le rapport de l’enfant aux autres (aux adultes), ce qui l’attire, ce qu’il craint, comment il se voit dans son rapport à autrui (3).

L’homme du néolithique qui peignait sur les murs des grottes ne faisait pas autrement que l’enfant. Il dit son monde, ses craintes et ses espoirs (de chasse fructueuse, de danger surmonté) mais aussi sa fascination face à la fécondité, la puissance et à l’indépendance des animaux. C’est son rapport esthétique au monde qui fait de ses œuvres des œuvres d’art. Cela reste vrai même si l’idée d’art lui était étrangère et s’il poursuivait un tout autre but. Les œuvres humaines sont généralement hybrides : à la fois artistiques et religieuses ou bien utiles, divertissantes ou de pompe et d’apparat et artistement ouvragées etc.(4) La production d’œuvres exclusivement artistiques est une idée récente.

Maintenant voyez l’urinoir de Duchamp. Il ne l’a pas créé. Ce qu’il exhibe ce n’est pas sa création, mais son moi. Il se veut tout puissant car comme se transformait en or tout ce que touchait le roi Midas, tout ce qu’il touche devient œuvre d’art (un urinoir, un porte-bouteille, une roue de vélo etc.). Il est l’individu moderne égocentrique, cynique, opportuniste et faux (vide). Il a tout de même raison dans ce qu’il fait puisque le monde l’applaudit et se retrouve en lui. Il révèle une époque et une société à elle-même ou plutôt même la devance et l’annonce. Mais il a pourtant tort finalement car en faisant cela il entreprend la destruction de l’art, ce qu’il appelle art, au-delà du symptôme, n’est plus de l’art mais exhibition, parade et esbroufe. Ce n’est en rien la manifestation d’un rapport esthétique au monde. C’est un attentat intellectualisé à l’art.

L’urinoir de Duchamp n’est pas une œuvre d’art, cela reste juste un urinoir (5). Ceci indépendamment du fait qu’il soit beau ou laid. La question de la beauté, de la qualité de l’œuvre vient après coup. La beauté n’appartient pas exclusivement aux œuvres d’art. Les choses de la nature sont souvent très belles, plus belles que la plus réussie des œuvres d’art. Elles ne sont pourtant pas des œuvres d’art. La question de la beauté n’est posée pour les œuvres d’art que parce qu’elles sont des choses créées et qu’elles se présentent comme œuvres d’art, parce qu’elles prétendent être appréciées comme œuvres d’art, comme manifestations d’un rapport esthétique au monde. La question de la beauté est une question après coup, celle de l’évaluation de l’œuvre.

Ce n’est que lorsqu’un objet est reconnu comme œuvre d’art que se pose la question de son évaluation esthétique et de là celle des critères d’évaluation – celui de la subjectivité et de l’objectivité, de son style, de sa cohérence, de sa nouveauté, de son originalité et en final de la compétence des évaluateurs.

Imaginons maintenant la photo d’une chose remarquable. Une fleur extraordinaire par exemple photographiée à des fins de documentation botanique. Pour celui qui l’a faite cette photo n’est pas une œuvre d’art car quand il l’a faite il avait un rapport utilitaire ou scientifique à cet objet. Supposons maintenant que charmé par l’étrangeté et la beauté du cliché, il en fasse un second tirage. Il l’encadre, l’expose pour le contempler à loisir et prolonger ainsi son plaisir et sa méditation. Il a à ce moment un rapport esthétique à ce tableau, celui-ci devient alors pour lui une œuvre d’art. Encore une fois, c’est le rapport esthétique au monde par le médium de l’objet créé qui fait de celui-ci une œuvre d’art.

J’ai conscience que cette réponse exclut du domaine de l’art beaucoup de choses qui sont considérées institutionnellement comme en faisant partie, même si elles font l’objet de vives controverses. Mais est-ce vraiment un problème ? Si toute œuvre d’art a un sens, tout ce qui a un sens n’est pas œuvre d’art : que sont un objet ou une conduite (une « performance », une « attitude », une « posture », une « démarche » ) qui sont le support d’un discours idéologique (quand bien même il porterait sur l’art) qui déclarent vouloir inviter à la réflexion ou promouvoir la convivialité, ou qui n’ont d’autre objectif que la provocation, la transgression ou la dénonciation ? Si toute œuvre d’art a ou voudrait avoir une qualité esthétique, tout ce qui est esthétique n’est pas de l’art : qu’est-ce qu’un beau geste en sport, une parade élégante, une feinte subtile etc . ? Et bien, tout simplement rien d’autre que ce qu’ils sont ! Qu’est-ce-ce qu’un objet qui est la manifestation d’une activité ludique, sinon ce que je viens tout juste d’en dire ? (6) L’enfant qui dessine peut aussi avoir une activité ludique (c’est même souvent le cas). Alors il ne cherche pas à faire beau, ni à dire ce qu’il ressent, il s’amuse. Son dessin n’est alors pas une œuvre d’art.

On peut très bien admettre que figurent dans les expositions d’art ou les musées des objets qui ne sont pas à proprement parler des œuvres d’art dès lors qu’elles interrogent l’art, qu’elles sont au sujet de l’art. Cela parait beaucoup plus discutable si ce n’est pas le cas. Les questions au sujet certaines productions de l’art contemporain sont donc légitimes. Elles ne doivent cependant pas conduire à censurer et à imposer un art officiel. Le monde de la culture doit rester libre même quand il divague (pourvu qu’il ne soit pas trop inféodé à l’argent). Ce n’est d’ailleurs pas seulement dans les départements d’art contemporain qu’on voit des choses dont la réalité artistique est discutable. Elle n’est même souvent pas affirmée. Une momie, un objet utilitaire très ancien, un débris de vase, une arme rouillée etc. ne sont pas des objets d’art. Ils ont toute leur place dans les musées (qui ne sont que rarement exclusivement des musées d’art). Le problème de l’art contemporain est plutôt qu’il multiplie les sujets de litige, que sa prolixité n’a d’égale que son caractère problématique.

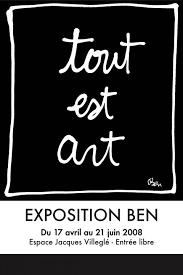

PS : On pourrait me reprocher d’avoir une conception dogmatique de l’art et dire que j’impose une définition au lieu de partir de ce qui se fait. A cela j’objecterais que le choix de considérer comme art tout ce qui est présenté comme tel par « le monde de l’art » c’est-à-dire par des autorités constituées (directeurs de collection, galeristes, critiques ou amateurs fortunés) n’est pas seulement tout autant dogmatique : il est conformiste et dispense de toute réflexion (et non d’imagination car il est bien difficile de justifier certaines manifestations données pour artistiques !). Ce choix conduit à des paradoxes comme de soutenir que l’art est indéfinissable, ou que sa définition n’est jamais achevée parce qu’il est en perpétuel renouvellement, que potentiellement tout est art etc. C’est-à-dire au relativisme échevelé de l’idéologie dominante. Relativisme dont on trouve la critique dans le livre « du narcissisme de l’art contemporain » d’Alain Troyas et Valérie Arrault :

« Selon le libéralisme libertaire, il est désormais impensable de porter un jugement rationnel sur un objet candidat au statut artistique. Il n’y a plus d’autres critères que l’autosatisfaction de l’art. Conformément à ce nouveau principe, l’art dit contemporain peut s’approprier n’importe quelle banalité et lui attribuer une valeur d’échange extraordinaire pourvu que sa subjectivité la légitime. C’est par ce dispositif qu’il pense retrouver l’harmonie fusionnelle « de l’art et de la vie ». Or, il ne fait qu’effacer les limites entre les choses du monde et lui, au point qu’on ne peut que rarement l’en distinguer, si ce n’est par la signalétique textuelle qui le désigne comme œuvre, s’abandonnant ainsi à l’arbitraire du jugement le plus subjectif qui soit«

« Selon le libéralisme libertaire, il est désormais impensable de porter un jugement rationnel sur un objet candidat au statut artistique. Il n’y a plus d’autres critères que l’autosatisfaction de l’art. Conformément à ce nouveau principe, l’art dit contemporain peut s’approprier n’importe quelle banalité et lui attribuer une valeur d’échange extraordinaire pourvu que sa subjectivité la légitime. C’est par ce dispositif qu’il pense retrouver l’harmonie fusionnelle « de l’art et de la vie ». Or, il ne fait qu’effacer les limites entre les choses du monde et lui, au point qu’on ne peut que rarement l’en distinguer, si ce n’est par la signalétique textuelle qui le désigne comme œuvre, s’abandonnant ainsi à l’arbitraire du jugement le plus subjectif qui soit«

1 – pour un exemple du rapport artistique au monde, voir la série de mes articles https://lemoine001.com/2014/09/24/quest-ce-que-la-litterature-1/

2- Yves Michaud écrit dans « la crise de l’art contemporain » page 198, en interprétant Gérard Genette « L’œuvre d’art » : « La relation esthétique consiste en une réponse affective à un objet attentionnel considéré sous un aspect et elle est éminemment subjective, même si l’on constate des convergences d’appréciation« . De cela je retiendrais le mot « affectif » mais il me semble que son caractère subjectif n’est qu’apparent. Il est en fait surtout politique dans le sens où il est marqué par une époque, une société, une classe et de l’idéologie (cf. Bourdieu « la distinction« . Voir à ce sujet mon article « la fausse tolérance«

3 – Car toute œuvre d’art porte à la fois le sens que son créateur a voulu lui donner et ce qu’il dévoile de lui-même, de son rapport au monde et à autrui; elle est en même temps discours et symptôme. Une œuvre que son auteur voudrait vide de sens, qui serait pur formalisme, resterait par cela même un symptôme (révélant à la fois une personnalité et une époque). Les œuvres modernes ou contemporaines ont souvent pour ambition de renouveler l’esthétique. La multiplicité des courants, des écoles et des sectes artistiques révèlent une société et un monde travaillés par de fortes tensions (internes et internationales), une société et un monde en crise (dont la crise devient du même coup une crise de l’art – lire à ce sujet : art contemporain et impérialisme ).

PS : Sur le sens non assumé de l’art contemporain lire : du narcissisme de l’art contemporain Alain Troyas Valérie Arrault, et art morbide ? morbid art de Alain (georges) Leduc

4- un exemple de domaine hybride : la littérature (qui est artistique dans son rapport esthétique au langage). Ce n’est pas une bonne question de demander si tel ou tel objet est ou non une œuvre d’art. La question devrait plutôt être : « quelle part d’art y-a-t-il dans cet objet ? ». Dans un objet produit industriellement cette part sera d’autant dissoute.

5 – Il peut m’être opposé ici ce qu’Yves Michaud (la crise de l’art contemporain – page 20) opposait à certains critiques de l’art contemporain. Je le cite : « les difficultés conceptuelles soulevées par la notion de readymade qui constitue, pourrait-on dire, la transsubtantiation du XX siècle« . Ces esprits, « certes non médiocres, mais pas forcément équipés des outils pour le faire » auraient été incapables de se mesurer à cette difficulté philosophique majeure. Alors que dire d’un quidam encore moins capable comme moi !

Seulement pour que cette critique soit valable il faut admettre que cette « transsubtantiation » a eu lieu, que par sa magie l’urinoir est devenu une œuvre d’art. Effectivement, si cela est admis, le concept d’œuvre d’art devient bien difficile à cerner et il est difficile de savoir ce qu’il en reste ! Mais ce n’est alors pas seulement le concept d’œuvre d’art qui présente des difficultés, celui de transsubtantiation en pose d’au moins aussi redoutables. Il attend toujours ses philosophes !

6 – Citation de Alain (georges) Leduc : « ‘La fonction première de l’art est le divertissement’ affirmait péremptoirement George Maciunas (1932/1978) fondateur en 1961 de Fluxus à New York. Or la finalité de l’art, n’en déplaise à l’apparent consensus qui s’est fait, n’est pas de divertir, mais de ‘résister contre le cours du monde’ (Adorno)« .

Je dirais, quant à moi, que l’art peut bien divertir ou résister, mais il dit d’abord le monde et surtout le rapport au monde de l’artiste et à travers lui d’une société (ou d’une classe).